Geschichte

1994

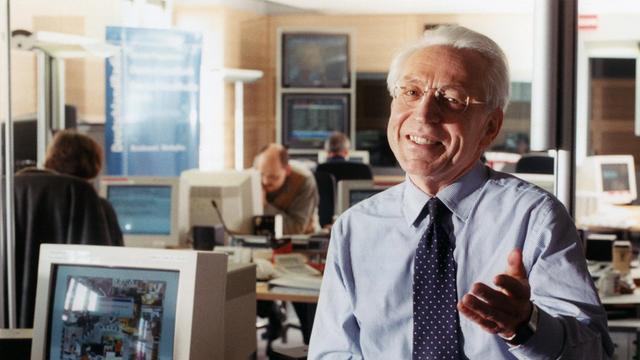

Am 1. Januar 1994 werden der Deutschlandfunk (Köln), der RIAS (West-Berlin) sowie Teile von Stimme der DDR und Radio DDR 2 (Ost-Berlin), die sich in der Wendezeit als Deutschlandsender Kultur (DS Kultur) formiert hatten, unter dem Dach einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft namens Deutschlandradio zusammengeführt. Als einziger Radio-Veranstalter erhält Deutschlandradio den Auftrag zur bundesweiten Ausstrahlung. Mitglieder der Körperschaft sind die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF. Der Gründungsintendant Dieter Stolte hat neben seiner Tätigkeit als ZDF-Chef die Entstehung des nationalen Hörfunks bis zur Wahl des ersten Intendanten im März 1994 begleitet. Erster Intendant wird Ernst Elitz, der nach der Gründung von Deutschlandradio zum Jahresanfang 1994 im März die Geschäfte übernimmt und die Körperschaft weiter aufbaut.

Deutschlandradio wird 1994 gleichsam auch Hauptgesellschafter der ebenfalls in diesem Jahr gegründeten roc Berlin. Unter dem Dach derTrägergesellschaft finden sich das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO), das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB), den Rundfunkchor Berlin sowie der RIAS Kammerchor.

1995

Am 13. Januar nimmt das Deutschlandradio-Hauptstadtstudio seinen Betrieb auf. Die Korrespondenten sind im ZDF-Studio Zollernhof Unter den Linden und im neuen Haus der Bundespressekonferenz angesiedelt. Die beiden bundesweiten Angebote erhalten neue Programmschemata, der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Information und Kultur. Der Wortanteil von Deutschlandfunk wird auf 75 Prozent erhöht.

1996

Die Kindersendung „Kakadu“ geht erstmals auf Sendung. Am 1. Mai 1996 flattert der Vogel zum ersten Mal im Programm von DeutschlandRadio Berlin über den Äther. Kakadu nutzt alle Darstellungsformen des Hörfunks: Hörspiel und Feature, Reportage und Bericht, Live-Talk und Mitmachspiel, Interview und Musik.

1997

WDR und Deutschlandradio starten in NRW den ersten Pilotversuch eines digitalen Radios. Der im Herbst 1995 gegründete „Verein DAB-Projekt NRW“ startet mit der praktischen Phase des Pilotversuchs zum digitalen Hörfunk (DAB).

1998

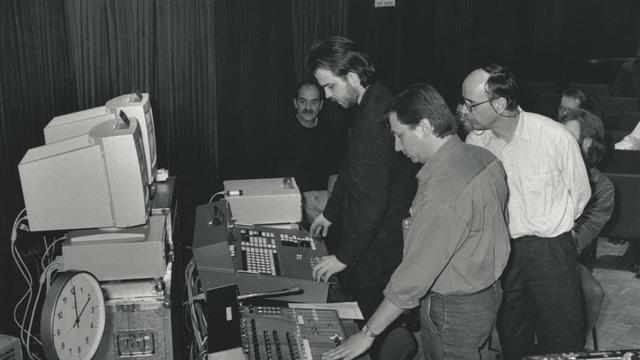

Am 18. November 1998 werden die Studios von Deutschlandradio auf digitale Technik umgestellt. Nach rund zweijähriger Projektarbeit und erfolgreichem Probebetrieb nimmt Deutschlandradio seine neuen digitalen Studiokomplexe in Betrieb. Rund 40 Mio. DM werden in die Funkhäuser in Berlin und Köln investiert.

1999

Das Festival für Neue Musik „UltraSchall“ wird aus der Taufe gehoben. Das seitdem jährlich im Januar zusammen mit dem „Rundfunk Berlin-Brandenburg“ rbb veranstaltete Festival hat sich europaweit zu einem der renommiertesten Festivals seines Genres entwickelt.

2000

25-jähriges Jubiläum der Sendungen „Kultur heute“ „Klassik-Pop-et cetera“ und „Informationen am Morgen“. Der Deutschlandfunk präsentiert im Kammermusiksaal erstmals das „Forum neuer Musik“. Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis wird am 15. November 2000 wiederbelebt. 32 Sendungen zum 40. Jahrestag des Mauerbaus. Anlässlich des 40. Jahrestags des Mauerbaus am 13. August beschäftigt sich das Deutschlandradio in zahlreichen Sendungen mit dem „antifaschistischen Schutzwall“ der DDR.

Am 1. April 2000 tritt der vierte Rundfunkände- rungsstaatsvertrag vom 24. August 1999 in Kraft.

2002

Der Deutschlandfunk ist seit 40 Jahren auf Sendung und sendet mittlerweile auf 210 UKW-Frequenzen, später werden es noch mehr, doch die Frequenzknappheit der analogen Technik lässt weiter keine Vollversorgung zu.

2003

Deutschlandradio tritt am 1. Januar dem IVZ bei. Deutschlandradio wird fünfter Gesellschafter – nach MDR, RBB, NDR und SR – des Informations-Verarbeitungs-Zentrums (IVZ). Das beim rbb angesiedelte gemeinsame Rechenzentrum, das auch für andere ARD-Anstalten arbeitet, besteht seit 1993.

2004

Neues Hörspielformat bei DeutschlandRadio Berlin: „Wurfsendung“. Seit dem 13. September gibt es die experimentelle Radio-Kunstform sechsmal täglich im Tagesprogramm. Nach dem sogenannten „Geräusch des Monats“ setzt die „Wurfsendung“ in maximal 45-sekündigen Beiträgen die Reihe innovativer Formen aus dem „Radiolabor-Hörspiel“ fort.

2005

DeutschlandRadio Berlin wird zu Deutschlandradio Kultur. Am 7. März 2005 geht das reformierte Programm unter dem neuen Namen „Deutschlandradio Kultur“ auf Sendung. Die Namensänderung unterstreicht den Anspruch als einziges bundesweites Kulturradio.

2006

„60 Jahre deutsche Länder“: Programmschwerpunkt in Deutschlandradio Kultur.

Anlässlich der Gründung der Bundesländer vor 60 Jahren setzt sich das Kulturprogramm des nationalen Hörfunks in einem umfangreichen Schwerpunkt mit der Geschichte und der aktuellen Situation der Länder auseinander.

Anlässlich der Gründung der Bundesländer vor 60 Jahren setzt sich das Kulturprogramm des nationalen Hörfunks in einem umfangreichen Schwerpunkt mit der Geschichte und der aktuellen Situation der Länder auseinander.

2007

Der für seine besondere Akustik international geschätzte Sendesaal im Funkhaus Köln wird offiziell in „Deutschlandfunk Kammermusiksaal“ umbenannt.

2008

Dr. Willi Steul wird am 4. Dezember zum Intendanten von Deutschlandradio gewählt, er tritt sein Amt am 1. April 2009 an.

2009

9. November: „Radio France fait le mur“. Am 20. Jahrestag des Mauerfalls schaltet Radio France seine sieben Programme zusammen und berichtet in Kooperation mit Deutschlandradio 24 Stunden live aus Berlin. Es ist der Beginn einer intensiven Kooperation von Deutschlandradio und Radio France. Stellvertretend für alle Beteiligten werden die Intendanten Jean-Luc Hees und Dr. Willi Steul mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis ausgezeichnet.

2010

DRadio Wissen geht als drittes Programm von Deutschlandradio am 18. Januar 2010 erstmals auf Sendung.

Die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und private Radiosender vergeben am 17. September 2010 erstmals einen gemeinsamen Radiopreis für herausragende Leistungen. Mit dem Preis werden in Deutschland produzierte Radiosendungen gewürdigt, die durch ihre Qualität in besonderer Weise die Stärken und Möglichkeiten des Mediums vorführen. Deutschlandradio gewinnt in der Kategorie „Beste Sendung“ für die „Lange Nacht“.

Die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und private Radiosender vergeben am 17. September 2010 erstmals einen gemeinsamen Radiopreis für herausragende Leistungen. Mit dem Preis werden in Deutschland produzierte Radiosendungen gewürdigt, die durch ihre Qualität in besonderer Weise die Stärken und Möglichkeiten des Mediums vorführen. Deutschlandradio gewinnt in der Kategorie „Beste Sendung“ für die „Lange Nacht“.

2011

Mit DAB+ startet am 1. August 2011 das neue, terrestrische Digitalradio, an dem sich auch die drei Deutschlandradio-Programme beteiligen.

2012

„Der Ort des Politischen in der digitalen Medienwelt“ ist Thema einer zweitägigen Konferenz, die gemeinsam vom Deutschlandfunk und der Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet wird. Damit begeht der Deutschlandfunk seinen 50. Geburtstag. Deutschlandradio Kultur gewinnt auch 2012 den Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Sendung“ für die „Lange Nacht“.

2013

Deutschlandradio stellt die Hörfunkausstrahlung über den vom RIAS aufgebauten Senderstandort in Berlin Britz ein. Damit einher geht die Abschaltung der Mittelwellenfrequenz 990 Kilohertz (kHz).

Am 8. April geht die „Radionacht“ im Deutschlandfunk auf Sendung. Von Montag bis Freitag ist zwischen 0.00 und 5.00 Uhr ein moderiertes Wortprogramm mit Sendungen und Beiträgen zu hören, die sich mit Kultur, Literatur, Religion, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigen. Außerdem sind fundierte Hintergrund-Berichte, Reportagen und Analysen aus Deutschland und der Welt zu hören.

Am 8. April geht die „Radionacht“ im Deutschlandfunk auf Sendung. Von Montag bis Freitag ist zwischen 0.00 und 5.00 Uhr ein moderiertes Wortprogramm mit Sendungen und Beiträgen zu hören, die sich mit Kultur, Literatur, Religion, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigen. Außerdem sind fundierte Hintergrund-Berichte, Reportagen und Analysen aus Deutschland und der Welt zu hören.

2014

Bundespräsident Joachim Gauck würdigt Deutschlandradio beim Festakt zu seinem 20-jährigen Bestehen im Museum für Kommunikation in Berlin als „Motor der Einheit“. Die analoge Ausstrahlung der Deutschlandradio-Programme über Langwelle endet zum 31. Dezember 2014.

2015

Das ausschließlich digital verbreitete Programm DRadio Wissen wird erstmals von der Media Analyse (MA) erfasst und ist damit das erste digitale Radioprogramm überhaupt, das aufgrund signifikanter Hörerzahlen Eingang in die MA findet.

„Alles von Relevanz“ lautet der Claim der Deutschlandfunk-Kampagne, die am 16. November 2015 in ausgewählten Online- und Printmedien startet.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr die Publikumskonferenz „Formate des Politischen“ in Berlin statt, zu der auch in den kommenden Jahren Deutschlandfunk und Bundespressekonferenz einladen. Dort diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medien und Wissenschaft mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zentrale Fragen und Entwicklungen im politischen Journalismus.

„Alles von Relevanz“ lautet der Claim der Deutschlandfunk-Kampagne, die am 16. November 2015 in ausgewählten Online- und Printmedien startet.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr die Publikumskonferenz „Formate des Politischen“ in Berlin statt, zu der auch in den kommenden Jahren Deutschlandfunk und Bundespressekonferenz einladen. Dort diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medien und Wissenschaft mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zentrale Fragen und Entwicklungen im politischen Journalismus.

2016

Seit 2016 weisen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur in einer Rubrik „Korrekturen und Richtigstellungen“ auf Fehler hin, die in der Berichterstattung gemacht wurden, und korrigieren sie.

Auf Grundlage einer Nutzerverhalten-Studie erarbeitet die Deutschlandradio-Programmdirektion 2016 eine Konvergenzstrategie, die das Unternehmen auf zukünftige Veränderungen durch die Digitalisierung einstellen soll.

Auf Grundlage einer Nutzerverhalten-Studie erarbeitet die Deutschlandradio-Programmdirektion 2016 eine Konvergenzstrategie, die das Unternehmen auf zukünftige Veränderungen durch die Digitalisierung einstellen soll.

2017

Die Deutschlandradio-Programme funken ab dem 1. Mai unter neuem Namen. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova unterstreichen nunmehr die Verwandtschaft der Programme des nationalen Hörfunks. Die Namensgebung markiert den Abschluss der inhaltlichen und strukturellen Modernisierung der Programme.

Der Deutschlandradio-Hörfunkrat wählt Stefan Raue in öffentlicher Sitzung am 8. Juni in Köln zum neuen Intendanten. Er tritt sein Amt am 1. September 2017 an.

Der Deutschlandradio-Hörfunkrat wählt Stefan Raue in öffentlicher Sitzung am 8. Juni in Köln zum neuen Intendanten. Er tritt sein Amt am 1. September 2017 an.

Deutschlandradio verbessert die mobile Nutzung der Angebote seiner drei Programme. Seit 15. August ist die neue Deutschlandfunk App (vormals Dlf Audiothek) für iOS und Android erhältlich. Die App bietet nicht nur einen Livestream von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, sondern Zugriff auf nahezu alle Audioinhalte der letzten sechs Monate.

Das Medienmagazin @mediasres wird am 20. März 2017 erstmalig ausgestrahlt. Die neue Sendung bietet Beiträge und Gespräche, Hintergründe, Analysen und Meinungen zu allen Themen aus analoger und digitaler Medienwelt: Medienethik und journalistisches Handwerk, Pressefreiheit und Strukturwandel in der Medienlandschaft, Unternehmensentwicklungen und Medienpolitik.

Das Medienmagazin @mediasres wird am 20. März 2017 erstmalig ausgestrahlt. Die neue Sendung bietet Beiträge und Gespräche, Hintergründe, Analysen und Meinungen zu allen Themen aus analoger und digitaler Medienwelt: Medienethik und journalistisches Handwerk, Pressefreiheit und Strukturwandel in der Medienlandschaft, Unternehmensentwicklungen und Medienpolitik.

Zum 1. September 2017 tritt der überarbeitete Deutschlandradio-Staatsvertrag in Kraft, in dem der Gesetzgeber den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts von 2014 folgt und die Zuständigkeit der Gremien, ihre Unabhängigkeit und Zusammensetzung neu regelt.

2018

„Ab 21“: Deutschlandfunk Nova sendet ab 1. März sein neues Abendprogramm aus Berlin. Von 21.00 Uhr bis Mitternacht ergänzt die neue Abendstrecke mit Gesprächen, Reportagen und kurzem Draht zum Publikum das bisher weitgehend in Köln produzierte bundesweite Programm.

Deutschlandradio startet am 7. Oktober ein neues Onlineportal für Hörspiele und Features. Auf der Seite www.hoerspielundfeature.de sind ständig mehr als 100 Hörspiele sowie künstlerische und politische Radiodokus, Krimis, Klangkunst und das beliebte Mini-Hörspielformat „Wurfsendung“ kostenlos verfügbar.

Deutschlandfunk Kultur startet einen neuen Podcast für kulturinteressierte Hörerinnen und Hörer. „Lakonisch Elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur“ ist seit 11. 208 Oktober verfügbar.

2019

25 Jahre Deutschlandradio: Allein im Funkhaus Berlin feiern mehr als 2.500 Besucher bei einem Tag der offenen Tür vor Ort mit.

Die „Denkfabrik“ nimmt ihre Arbeit auf: Sie widmet sich ab diesem Jahr den großen Themen der Zeit, die auf Augenhöhe mit den Hörerinnen und Nutzern und in kontroverser, aber immer respektvoller Auseinandersetzung diskutiert werden. Auch die Entscheidung über das jeweilige Jahresthema liegt beim Publikum. Im ersten Jahr fällt die Wahl auf zwei Themen: „Sind wir in guter Verfassung?“ (70 Jahre Grundgesetz) und #ÜberMorgen (Klimawandel und Nachhaltigkeit).

Zum 1. Juli 2019 nimmt Deutschlandfunk Kultur mit „Stunde 1 Labor“ und „Diskurs“ neue Sendungen ins Programm, die Kindersendung „Kakadu“ gibt es nun auch als Kinderpodcast. Im „Offenen Studio“ können ab September 2019 bis zu zwölf Gäste in der Live-Sendung von „Studio 9 am Mittag“ einen Blick hinter die Kulissen werfen und mit Moderatorinnen und Moderatoren ins Gespräch kommen.

2020

Mit einem geänderten Sendeschema reagieren Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur im März auf die sich ausbreitende Coronapandemie. Mit „Coronavirus – Alltag einer Pandemie“ informiert ein Podcast über die aktuellen Entwicklungen, auch ein Newsletter bietet wertvolle Informationen in einer Zeit großer Unsicherheit.

Im September erweitert der Deutschlandfunk seine Medienberichterstattung mit einem neuen Podcast-Angebot: Im Mittelpunkt von „Nach Redaktionsschluss – der Medienpodcast“ stehen die Hörerinnen und Hörer, die sowohl Themen setzen als auch aktiv zu aktuellen oder auch grundsätzlichen Medienfragen mitdiskutieren.

Am 7. November 2020 tritt der neue Medienstaatsvertrag in Kraft. Dieser löst den seit 1991 geltenden Rundfunkstaatsvertrag ab. Der neue Staatsvertrag regelt Fragen der digitalen Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender.

Im September erweitert der Deutschlandfunk seine Medienberichterstattung mit einem neuen Podcast-Angebot: Im Mittelpunkt von „Nach Redaktionsschluss – der Medienpodcast“ stehen die Hörerinnen und Hörer, die sowohl Themen setzen als auch aktiv zu aktuellen oder auch grundsätzlichen Medienfragen mitdiskutieren.

Am 7. November 2020 tritt der neue Medienstaatsvertrag in Kraft. Dieser löst den seit 1991 geltenden Rundfunkstaatsvertrag ab. Der neue Staatsvertrag regelt Fragen der digitalen Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender.

2021

Mit einem deutlichen Votum für die Rundfunkfreiheit und Staatsferne der Medien gibt das Bundesverfassungsgericht im August 2021 den Beschwerden von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum Rundfunkbeitrag statt. In der Urteilsbegründung wird an die föderale Verantwortungsgemeinschaft für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen wachsende Bedeutung in einer informationsgetriebenen, aber auch durch Fake News herausgeforderten Gesellschaft erinnert.

2022

„16 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk auf Mittelwelle und Langwelle. Sie hören Nachrichten.“ Mit diesen Worten ging der Deutschlandfunk am 1. Januar 1962 auf Sendung. 2022 wird das 60. Jubiläum des Programms mit Radiobeiträgen und Diskussionsveranstaltungen gefeiert.

Am 3. März wird Stefan Raue durch den Hörfunkrat in Berlin als Intendant von Deutschlandradio wiedergewählt. Auf den Amtsinhaber entfallen 34 von 34 Stimmen. Mit der Wiederwahl folgte der Hörfunkrat dem Vorschlag des Verwaltungsrats von Deutschlandradio.

Deutschlands älteste Radio-Konzertreihe feiert Jubiläum: Am 29. April findet im Festsaal der Wartburg in Eisenach das 400. Wartburgkonzert von Deutschlandfunk Kultur und der Wartburgstiftung statt. Seit 1958 haben sich die Wartburgkonzerte fest in der deutschen Radio- und Konzertlandschaft etabliert und genießen europaweit ein großes Renommee.

Knapp die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen nutzt TikTok. Seit Oktober ist auch Deutschlandfunk Nova auf der Videoplattform aktiv und erreicht dort vor allem eine junge Zielgruppe mit kurzen, informativen Videos mit journalistischen Inhalten.

Zum UNESCO-Welttag des Audiovisuellen Kulturerbes am 27. Oktober gehen ARD, Deutschlandradio und das Deutsche Rundfunkarchiv (DRA) den nächsten Schritt bei der Öffnung ihrer zeithistorischen Archive. Deutschlandradio stellt Original-Tondokumente von Deutschlandfunk und RIAS aus der Zeit vor 1966 für die Rubrik Retro in der ARD-Audiothek zur Verfügung.

2023

Das Radio in Deutschland feiert seinen 100. Geburtstag. Rund um den historischen Jahrestag am 29. Oktober befassen sich alle drei Programme von Deutschlandradio aus verschiedensten Perspektiven mit dem Medium: als künstlerischer Motor für Musik und Hörspiel, als Massenmedium in der deutschen Historie, als Dialogplattform für seine Hörerinnen und Nutzer.

Immer mehr Hörerinnen und Hörer nutzen die Angebote der drei Programme von Deutschlandradio, die Media Analyse 2023 zeigt neue Rekordwerte. So schalteten 2,27 Millionen Hörerinnen und Hörer täglich den Deutschlandfunk ein – damit kommt der Deutschlandfunk auf Platz 6 der meistgehörten Radioprogramme in Deutschland. Deutschlandfunk Kultur hören täglich 0,64 Millionen Menschen. Das junge Angebot Deutschlandfunk Nova wird mittlerweile täglich von mehr als 135.000 Hörerinnen und Hörern eingeschaltet. Im weitesten Hörerkreis (WHK) erreicht das Programm, das ausschließlich digital zu empfangen ist, 1,33 Millionen Menschen. Auch die vielen Podcasts erfreuen sich großer Beliebtheit – so gehört der Deutschlandfunk-Nova-Podcast „Eine Stunde History“ mit regelmäßig über 70.000 Abrufen zu den beliebtesten Podcasts in Deutschland.

Auch im Jahr 2023 treibt Deutschlandradio die Digitalisierung des Hörfunks weiter voran. Fünf neue Sendeanlagen für DAB+ gehen in diesem Jahr ans Netz, profitieren werden vor allem auch dünner besiedelte Regionen. Ende 2023 wird das bundesweite Sendernetz damit 165 Standorte umfassen, womit die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, welche die Deutschlandradio-Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 75,4 Mio. anwächst. Das entspricht fast 91 Prozent der Bevölkerung.

2024

Deutschlandradio wird 30 und das muss gebührend gefeiert werden. Anstelle eines zentralen Festaktes finden viele verschiedene Aktivitäten das Jahr über statt. Besonderheit: nicht nur in Köln und Berlin wird gefeiert, sondern deutschlandweit. So kommen Gäste aus allen Bereichen der Gesellschaft bei Konzerten, Diskussionsveranstaltungen, Messen, Festivals und Live-Podcasts zum Austausch zusammen. Aber nicht nur auf dieses Jubiläum wird angestoßen. 44 Jahre nach der Einweihung des Kölner Funkhauses ist es so weit: das geschichtsträchtige Gebäude wird, wie das Berliner Funkhaus, unter Denkmalschutz gestellt. Anlässlich dessen gibt es eine Ausstellung zum historischen Hintergrund, den Bau und seinen Architekten Gerhard Weber.

“Machen statt meckern” ist das Denkfabrik Thema im Jahr 2025. Mit einer Rekordbeteiligung von 64.500 Stimmen beim Online-Voting haben unsere Hörerinnen und Hörer mehrheitlich für das neue Thema abgestimmt.

In der Frage „Wie groß ist deine Welt?“ findet Deutschlandfunk Kultur seinen neuen Claim und verabschiedet sich vom “Feuilleton im Radio”. Auch das Kinderprogramm Kakadu entwickelt sich weiter: Ab November gibt es hier Kindernachrichten zu hören - News für die Jüngsten, verständlich und spannend aufbereitet.

Zahlen und Fakten

Programme

Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur (ehemals DeutschlandRadio Berlin) und Deutschlandfunk Nova (ehemals DRadio Wissen)

Ehemalige Programme

RIAS (17. Dezember 1945 bis 31. Dezember 1993 in Berlin) und DS Kultur (16. Juni 1990 – 31. Dezember 1993 in Berlin)

Köln (Funkhaus am Raderberggürtel) und Berlin (ehemaliges RIAS-Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz)

Intendanten

Prof. Dieter Stolte (1994), Ernst Elitz (1994-2009), Dr. Willi Steul (2009-2017), Stefan Raue (seit 2017)

Hörfunkrat (45 Mitglieder), Verwaltungsrat (12 Mitglieder)

Über 700 Festangestellte in Köln und Berlin, darüber hinaus rund 690 regelmäßig für Deutschlandradio arbeitende, arbeitnehmerähnliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Volontariate, Traineeships, Ausbildungs- und Praktikumsplätze.

Länderkorrespondenten in allen 16 Bundesländern, am Finanzplatz Frankfurt sowie Auslandskorrespondentinnen in Brüssel, London, Moskau, Paris, Prag, Warschau und Washington, darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der ARD weltweit.

Von den 18,36€ Rundfunkbeitrag erhält Deutschlandradio rund 0,54€ (Stand 2025).

Deutschlandradio fördert als Mehrheitsgesellschafter die Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin (roc) mit den vier Klangkörpern Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Rundfunkchor Berlin, RIAS Kammerchor.

Die Programme von Deutschlandradio werden regelmäßig mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, im Schnitt mit rund vierzig Preisen im Jahr. Zu den wichtigsten Auszeichnungen der letzten Jahre zählen der Deutsche Radiopreis, der Georg von Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus, der Prix Europa, der ECHO Klassik oder der International Radio Award der New York Festivals. Darüber hinaus fördert Deutschlandradio die deutschsprachige Kulturszene mit eigenen Preisen z.B. mit dem Förderpreis Deutschlandfunk beim Musikfest Bremen, dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis mit der Stadt Braunschweig oder mit dem Deutschlandfunk-Preis auf den Tagen der Deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.

Reichweite

Die drei Programme von Deutschlandradio erreichten zuletzt knapp 16 Millionen Hörerinnen und Hörer in Deutschland (Quelle: Media Analyse 2025 Audio I im weitesten Hörerkreis mit allen Personen, die angeben, den Sender innerhalb der letzten 4 Wochen vor der Befragung gehört zu haben). Im weitesten Hörerkreis kommt der Deutschlandfunk auf eine Reichweite von 9,57 Millionen, Deutschlandfunk Nova erreicht in dieser Kategorie 1,48 Millionen Hörerinnen und Hörer, Deutschlandfunk Kultur 4,87 Millionen Menschen. Im Jahr 2024 kam der Deutschlandfunk mit täglich 2,36 Millionen Hörerinnen und Hörern auf Platz 6 der meistgehörten Radioprogramme in Deutschland (Quelle: Media Analyse 2024 Audio II).

Immer mehr Menschen hören Podcasts, aktuelle Erhebungen gehen in Deutschland von mehr als 40 Prozent aus. Allein auf der Streamingplattform Spotify wurden Deutschlandradio-Angebote jeden Monat zuletzt 3,2 Millionen Mal aufgerufen – Sendungspodcasts oder eigens als Podcast produzierte Formate, Tendenz stark steigend. Zu den beliebtesten Angeboten in Deutschland gehören „Eine Stunde History“ von Deutschlandfunk Nova, „Der Tag“ vom Deutschlandfunk und das „Krimi Hörspiel“ von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk. Eine individuelle Auswahl finden sie im Dlf Podcastfinder.

Mit der Deutschlandfunk App können Sie die drei Programme von Deutschlandradio live hören, nachhören und die meisten Sendungen herunterladen. Die Dlf Nachrichten-App bietet aktuelle Kurznachrichten. Die Apps sind für Android und iOS verfügbar.

Wortanteil

Die Programme von Deutschlandradio zeichnen sich durch einen überdurchschnittlich hohen Wortanteil aus (Deutschlandfunk 83 Prozent, Deutschlandfunk Kultur 60,3 Prozent, Deutschlandfunk Nova 38,1 Prozent, Stand 2021).

Ü-Wagen

Deutschlandradio verfügt über insgesamt acht Spezialfahrzeuge zur Aufzeichnung bzw. Übertragung von Hörfunksendungen, die außerhalb der Funkhäuser produziert werden. Ihr Spektrum reicht von Reportage-Wagen in der Größe von PKWs oder Kleinlastern bis hin zu ganzen LKWs.

Radio hören über UKW ist immer noch weit verbreitet, aber DAB+ erreicht immer mehr Menschen. 2020 konnten bereits 85 Prozent das neue Digitalradio in Wohnräumen empfangen. Im Auto oder mit Außenantenne besteht in 96 Prozent der Fläche, auf Autobahnkilometern bereits zu 99 Prozent Empfang. Für Hörerinnen und Hörer bietet das neben der hervorragenden Empfangsqualität und zahlreichen Zusatzdiensten ganz neue Möglichkeiten: Denn die knappen UKW-Frequenzen haben bislang die Netzabdeckung deutlich erschwert. Über UKW erreichen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur nur 70 bzw. 52 Prozent der Fläche im Bundesgebiet.

Kooperationen und Partnerschaften

Bei jährlich mehr als 300 Veranstaltungen von Kooperationspartnern aus Kultur und Bildung sind Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova vor Ort in der Region, berichten live von Symposien und Diskussionen oder übertragen Konzerte. Dazu kommen eigene Veranstaltungen im ganzen Land von den legendären Wartburgkonzerten über Live-Podcasts bis zur Publikumskonferenz „Formate des Politischen“.

Unter deutschlandradio.de/transparenz finden Sie umfangreiche Informationen über die Arbeit von Deutschlandradio, Rechtsgrundlagen, Aufsicht und Finanzierung.

Mehr zum Thema

Digitale Plakatausstellung "RIAS Berlin"

In einer digitalen Ausstellung blicken wir auf ein halbes Jahrhundert RIAS (1946-1993) zurück.

Digitale Plakatausstellung "RIAS Berlin"

In einer digitalen Ausstellung blicken wir auf ein halbes Jahrhundert RIAS (1946-1993) zurück.